2025-09-05 1801

2025年进程已过半,团体标准的发展态势再度成为行业关注焦点。截至8月31日,全国团体标准信息平台最新数据显示:社会团体注册数量已突破8300家,公布标准总量超过11万项。这一里程碑数字,不仅标志着团体标准在我国标准化体系中的实质性崛起,更折射出市场经济背景下行业自我规范、创新驱动发展的强劲动力。

如果您密切关注产能升级、合规动态或区域政策机遇,这份8月团体标准大数据,正是您下一阶段决策的“风向标”。以下为我们为您梳理的深度解读,助您快速把握行业脉络,校准发展方向。

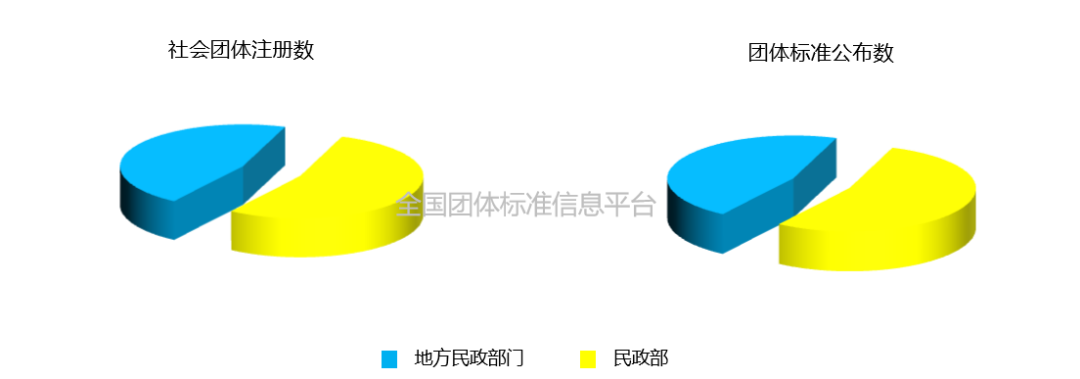

截至2025年8月,全国已有8334家社会团体完成注册。其中,民政部注册团体1028家,地方注册团体7306家。

尽管地方团体在数量上占主体,中央层面团体的标准制定效率显著更高——民政部注册团体以12.34%的机构数量,贡献了42.9%的标准量,平均每家团体制定46.8项标准,远超地方团体的8.5项。

这一差距体现出国家级团体在资源整合、专业能力与跨区域协同方面的突出优势。

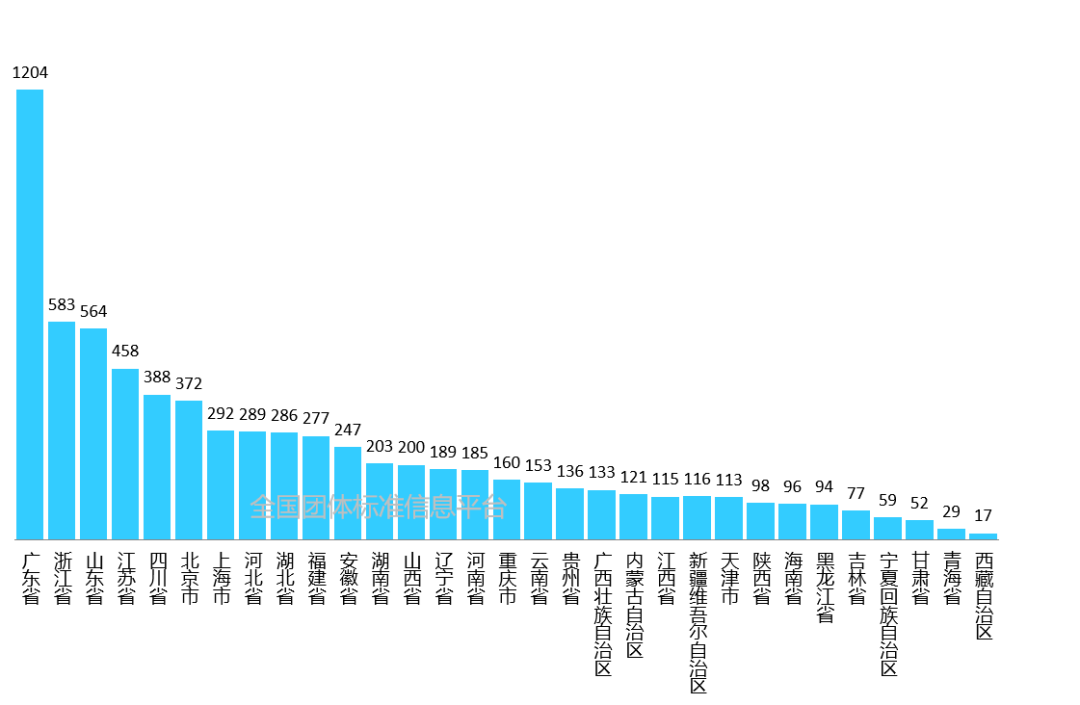

从地域来看,团体标准发展仍呈现明显区域不平衡。广东省以1204家注册团体遥遥领先,占比14.45%,浙江、山东、江苏等经济大省紧随其后。

东部沿海地区凭借扎实的产业基础、活跃的市场主体和强有力的政策支持,成为团体标准发展的主要策源地。相较之下,中西部地区尽管已有一定数量的注册团体,但在标准制定活跃度与行业覆盖面上仍有较大提升空间。需注意,地域差异不仅体现在数量上,更直接影响标准的质量与行业影响力。

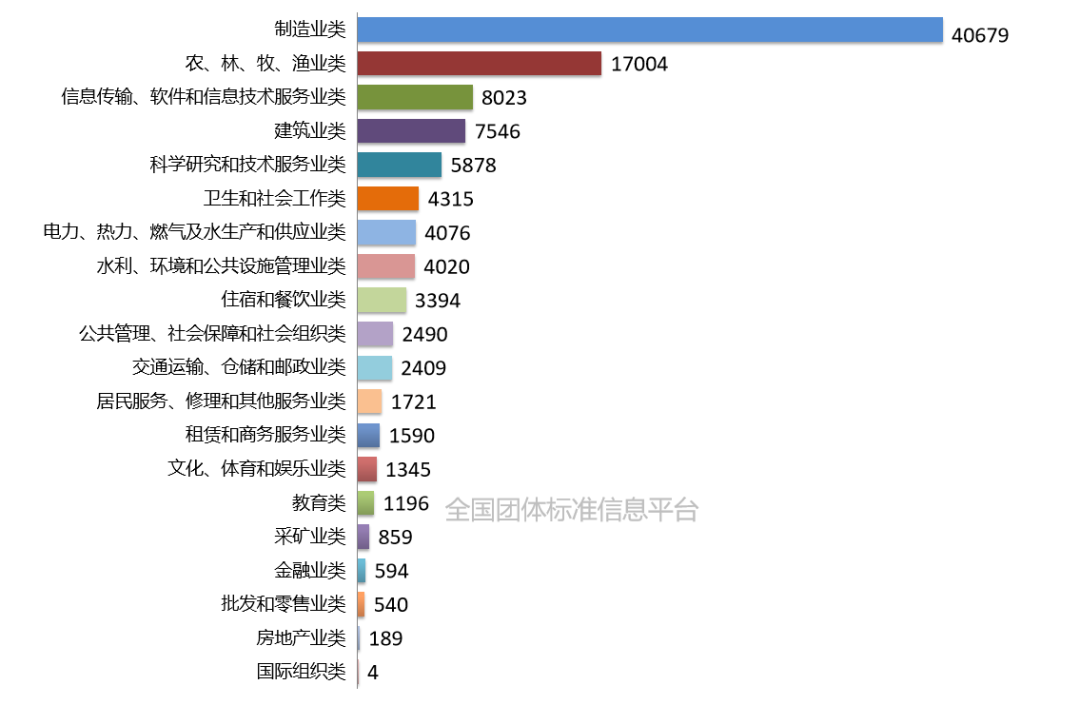

按国民经济行业分类,团体标准已实现全部20大类全覆盖。其中制造业类以42138项标准(占比37.54%)稳居第一,突显团体标准在推动制造业高端化、智能化、绿色化转型中的关键作用。

农业,信息传输、软件和信息技术服务业分列二、三位。这说明团体标准不仅在传统产业升级中发挥重要作用,也在数字经济、科技创新等新兴领域快速渗透,形成“传统+新兴”双轮驱动的标准化新格局。

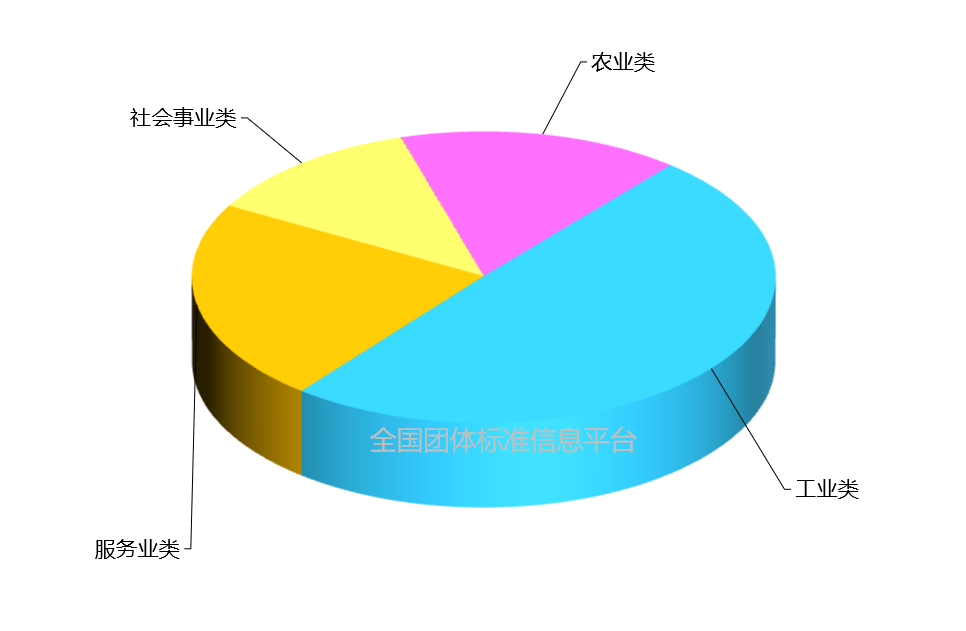

从产业与社会领域分布来看,工业类标准共计55618项,占比49.54%;服务业类25140项,占比22.39%;农业类17636项,占比15.71%;社会事业类13863项,占比12.35%。

工业类标准的主导地位与我国当前经济发展阶段相符。社会事业类标准虽然占比不高,但正处于快速成长阶段,尤其在公共服务、健康养老、教育培训等领域,团体标准正逐渐成为政府标准体系外的重要补充。

当前,团体标准的发展正从“数量增长”阶段转向“质量提升”阶段。这一转变不仅是政策引导的结果,更是市场机制下行业自我演进、协同发展的必然产物。

未来,随着跨区域、跨行业标准协同机制的持续完善,以及中西部地区团体标准生态的不断成熟,团体标准必将在构建高水平市场经济体系、推进行业治理现代化中发挥更为核心的作用。

我们深耕标准化领域,具备成熟专家网络与丰富项目经验,为您提供专业团体标准参编服务,包括:

机会匹配:精准对接相关领域标准制定团体及筹建中的标准项目;

全程辅导:从提案、立项、起草、征求意见到评审发布,全流程专业支持;

材料撰写:协助完成各类技术文件、编制说明等材料的撰写与提报;

协调沟通:协助与牵头单位、专家组及其他参编单位高效沟通,推进工作进程。